贝塞尔-高斯光束具有无衍射、深焦长、可自愈等独特的空间传播特性(Durnin, J. et al. Diffraction-free Beam. Physical Review Letters 58, 1499-1501 (1987)),在光学成像与材料科学等领域中具有广泛的应用。而时域脉宽为阿秒尺度(2023年诺贝尔物理学奖)同时具备特殊空间分布特征的极紫外阿秒贝塞尔-高斯光束在EUV光刻、相干成像以及阿秒科学等相关研究中存在巨大的潜在应用价值。但已有产生贝塞尔-高斯光束的方法受限于传统EUV波段光学元件透射效率,无法有效地生成极紫外阿秒贝塞尔-高斯光束。

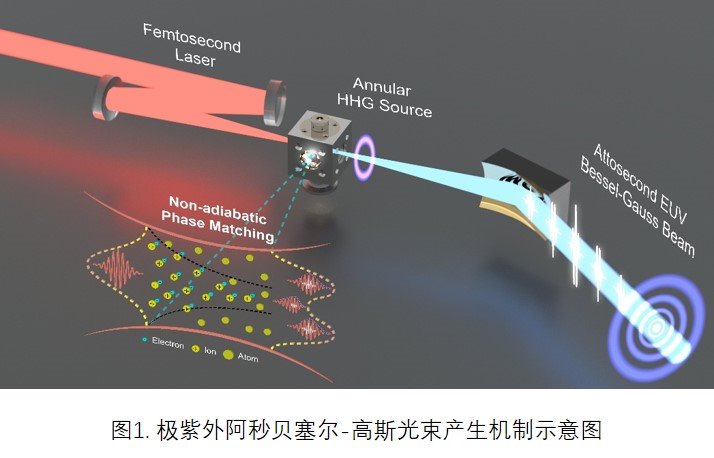

吉林大学原子与分子物理研究所阿秒电子动力学研究团队基于强激光场与原子相互作用产生高次谐波过程中的非绝热相位匹配机制,提出了一种用于产生极紫外阿秒贝塞尔-高斯光束的方法。该方法利用强驱动飞秒激光在气体介质中传播所受到的等离子体色散作用,对数十微米的极紫外阿秒光源空间结构产生相干调控进而形成具有离轴分布的环形阿秒光束。在此基础上,结合EUV波段的掠入射反射聚焦元件,能够得到极紫外阿秒贝塞尔高斯光束。这一实验是在自主创新建立的阿秒光源束线上开展的,通过强驱动激光生成环形极紫外阿秒光源,获得了宏观可调控的远场贝塞尔空间分布结构,并利用双光子跃迁重构阿秒拍频技术测定了该光源同时具有阿秒时域分布特性。

该研究工作的理论计算由南京理工大学金成教授等人完成。他们通过求解三维麦克斯韦方程,复现了实验测量到的远场特征光谱结构,并结合近场的时频分析,确认了环形阿秒光源的时空特性。进一步他们还利用菲涅尔-惠更斯衍射传播模拟,论证了该方法是一种有效产生极紫外阿秒贝塞尔-高斯光束的途径。

这一成果于2025年5月6日在线发表在国际著名学术期刊Light: Science & Applications上。吉林大学博士研究生李铭轩、南京理工大学博士研究生唐翔宇为共同第一作者,吉林大学丁大军教授、罗嗣佐教授及南京理工大学金成教授为共同通讯作者。相关研究工作得到国家自然科学基金委的支持。

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41377-025-01845-7